La forma del libro

Tra marketing social, estetica Dark Academia e packaging deluxe, l’editoria italiana reagisce al calo dei lettori puntando sull’oggetto libro, perché si legge (e si compra) con gli occhi prima che con la mente.

Di Lorenzo Capitani | Su PRINTlovers 107

Quando, agli inizi degli anni Duemiladieci, con l’affermarsi del digitale discutevamo della fine della carta o di una redistribuzione di pesi ed equilibri, ci sbagliavamo. Avevamo uno sguardo miope, incapace di comprendere davvero cosa stava succedendo: del resto il primo iPhone era stato presentato solo nel 2007 e sembrava l’evoluzione di un bel iPod che sapeva telefonare, mentre il primo Kindle era uscito nel 2009 con dei brutti tasti fisici per scorrere le pagine. Allora credevamo che il nemico del libro di carta fosse la sua versione digitale, mentre era lo smartphone, e il suo complesso ecosistema, che nel biennio 2015-2017 sarebbe diventato davvero per tutti, cambiando definitivamente le carte in tavola. Pensavamo a un affiancamento di media, mentre stavano cambiando radicalmente i contenuti che avremmo consumato nei dieci anni successivi.

Reading is a sacred act. It’s like a prayer

Come scrisse Paul Auster, “leggere è come pregare” e quindi ci vogliono il tempo, la concentrazione e la volontà di affidarci a qualcosa che può farci star bene: la lettura, e gli infiniti mondi che scaturiscono da essa, richiedono un nostro sforzo mentre tutto quel che c’è in uno smartphone è lì, raggiungibile in un attimo. In quella mattonella di vetro e terre rare c’è la nostra vita, il nostro lavoro, i nostri ricordi, le nostre passioni, la musica, i podcast, i video, i film, le serie, i giochi, le notizie e la socialità, insomma tutto. Ecco perché riempiamo ogni momento morto chini su quello schermo, alzando lo sguardo a ritmo di reel ogni 15-30 secondi con lo stesso movimento del capo di tanti uccelli da cortile. E i dati lo confermano: l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha calcolato che il tempo libero veramente autodiretto di un europeo medio, cioè il tempo di cui ciascuno di noi dispone liberamente, è di 3 ore al giorno, spezzettato in micro slot sparsi per la giornata. E il tempo dedicato alla lettura è passato dalle 3 ore e 32 minuti alla settimana del 2022 alle 2 ore e 47 minuti, secondo la rilevazione dell’Osservatorio dell’AIE su dati Pepe Research.

Ma tra molte ombre, qualche luce

Non sorprenderanno, quindi, i numeri dell’AIE sul mercato del libro in Italia nei primi quattro mesi del 2025, basati su dati NielsenlQ-Gfk, che registrano un calo di 16 milioni di euro delle vendite rispetto al 2024 (che ne aveva già persi 15 rispetto al 2023): significa quasi un milione di copie vendute in meno, nonostante i 5.308 editori attivi in Italia nel 2023. Tiene solo il settore bambini e ragazzi, stranamente visto l’andamento demografico, mentre perdono la narrativa, storicamente forte, la saggistica e il settore fumetti e manga. Non se la passano meglio la scolastica e la manualistica universitaria: la prima inizia a risentire del calo demografico, la seconda, sotto i colpi dell’intelligenza artificiale che inizia a “salire in cattedra”, perde il 12%.

I dati AIE parlano chiaro, l’editoria è in sofferenza, ma dare la colpa di questa flessione “alla forte diminuzione dei sostegni alla domanda”, come la Carta cultura e la Carta del merito che hanno sostituito la 18app, come si legge nel comunicato finale del Salone del Libro di Torino, è ignorare che il problema è strutturale: quello che manca è il lettore, non si legge su carta né in digitale.

Fortunatamente, gli editori ne sono consci più delle istituzioni e stanno provando un approccio più imprenditoriale, anche se formule promozionali e una politica di pricing in contro tendenza rispetto all’andamento dell’inflazione sembra non stiano dando i risultati sperati.

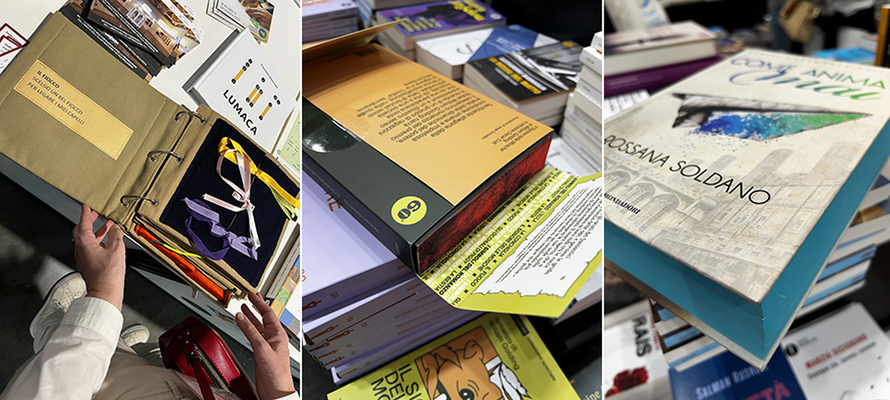

E così cambiando la prospettiva si prova a investire sul libro in sé, valorizzandone la forma, esaltandolo quasi fosse un packaging, andando oltre la sua funzione culturale. Passeggiando per gli stand del Salone di Torino o entrando in libreria, si percepisce subito questo approccio. Dimenticando i numeri, a guardare la quantità dei libri sugli scaffali e il loro aspetto si è portati a pensare che questo libro-oggetto goda di buona salute, soprattutto in settori come la narrativa di genere, in particolare fantasy e romance. Del resto lo scriveva già nel 1995 Vittorio Spinazzola ne ‘L’immaginazione divertente’: “La letteratura di genere è per sua natura consolatoria: rassicura perché ripete, e ripetendo, ordina. La ripetizione non è banalizzazione, ma è promessa mantenuta. È un piacere rituale”.

La nuova dimensione dei social

Quanto siamo lontani dal 2021 quando Paul Sahre, illustratore del New York Times, diceva che “Amazon sta cambiando la progettazione delle copertine, non solo nelle proporzioni: hanno bisogno di essere leggibili su tutti gli schermi, spesso in dimensioni ridotte. Nella maggior parte dei casi, le sottigliezze del libro fisico nel digitale non si traducono bene”. Nel giro di quattro anni il mondo è cambiato: se prima ci si doveva adattare alle vetrine virtuali bidimensionali degli e-commerce, oggi ci si deve adeguare a un’altra realtà digitale: il social, TikTok e Instagram soprattutto, e proprio in questa prospettiva si spiega l’esaltazione della tridimensionalità e della fisicità del libro.

È un cambio di prospettiva, dicevamo, che ha portato gli editori a inseguire ciò che cercano i lettori, abdicando al loro ruolo di guide culturali; del resto sono imprese e come tali devono fare utile e quindi anche i social vanno bene, come sono andati bene per altri tipi di prodotto. È sui social che i libri si mostrano, vengono toccati, rigirati tra le mani degli influencer, raccontati e commentati feticisticamente dai BookTokers, non solo per i loro contenuti, ma soprattutto per la loro forma. Il tutto nasce nel 2020 con BookTok, la sotto-comunità di TikTok dove si condividono recensioni, consigli e si discute su libri, principalmente young adult, fantasy e romance. Nel 2024, i libri promossi tramite BookTok hanno venduto 5,8 milioni di copie in Italia, cioè quasi il 6% del mercato totale di narrativa e saggistica. Titoli come “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom e “It Ends with Us” di Colleen Hoover, dopo esordi nella media, hanno visto un aumento esponenziale delle vendite in seguito alla riscoperta su questi canali. E se il fenomeno sta spingendo questi generi, sta progressivamente influenzando le tendenze di lettura e le strategie di marketing editoriale di tutti gli editori, non solo mainstream.

Le case editrici stanno sempre più collaborando con i BookTokers, li elevano a editor sperando di trovare la pietra filosofale, per scovare il prossimo best-seller in mezzo alle migliaia di novità pubblicate. Un post di @labibliotecadidaphne e @levv97, solo per citarne un paio, vale quanto un passaggio televisivo. E questo si riflette sulla forma del libro.

Stop scrolling

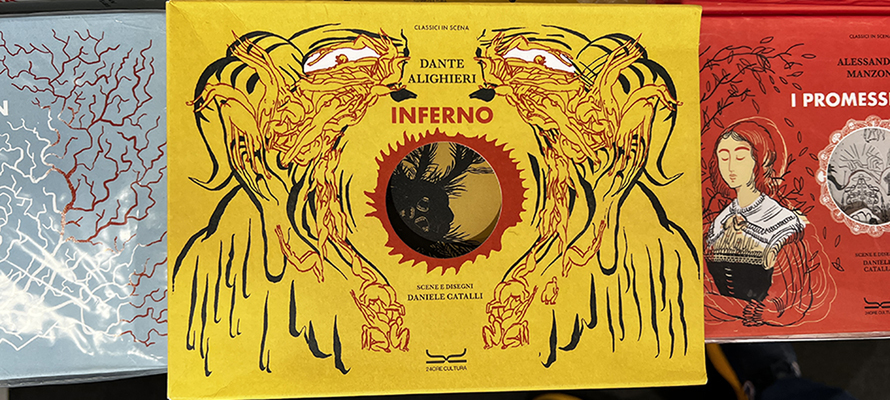

Paradossalmente il libro acquista fisicità per essere ben comunicabile digitalmente: con un neologismo potremmo dire che deve essere “instagrammabile”. Tradotto nel concreto, per dirla con gli americani: “bold colors, big typography, and a visual hook”, ovvero lettering grande e audace, sparato in copertina in colori vivaci per catturare l’attenzione degli utenti sui social media, dove le immagini devono spiccare rapidamente e fermare lo scroll. Le copertine con illustrazioni stilizzate e design minimalisti, con elementi simbolici o astratti evocano il contenuto del libro, come nel caso di “La canzone di Achille” di Madeline Miller, che utilizza motivi mitologici per rimandare al tema centrale del romanzo. Per i libri con temi più oscuri o introspettivi, è nata addirittura un’estetica ben codificata chiamata Dark Academia, sottogenere del fantasy nato da “Dio di illusioni” di Donna Tartt, che incorpora palette di colori scuri, elementi gotici e riferimenti a college inglesi o americani, creando un’atmosfera misteriosa vagamente intellettuale.

Al di là della grafica, in risposta alla crescente attenzione per l’estetica dei libri, molti editori hanno introdotto elementi tattili e dettagli speciali nel volume nella sua interezza. Caratteristiche come bordi colorati o decorati (sprayed edges), tanto di moda oggi, rilievi e finissaggi particolari sono diventate comuni, trasformando i libri in oggetti da collezione.

E qui si arriva a un punto centrale. Nonostante l’idea comune che la Generazione Z legga poco o solo in digitale, sono i giovani tra i 16 e i 25 anni che stanno rivalutando il libro cartaceo come oggetto, estetico ed emozionale, forse da collezione, non solo come veicolo di testo. Secondo l’indagine Nielsen del 2024, il 42% dei lettori under 30 acquista libri principalmente per la loro bellezza, la qualità della copertina e la sensazione tattile, più che per il contenuto. Gli editori stanno cercando di rispondere alla domanda della Gen Z proprio con l’instagrammabilità delle edizioni, pensate per essere fotografate e condivise, quindi deluxe, illustrate o con legature e packaging ricercati, come cofanetti, slipcase e carte speciali, copertine nobilitate con foil, embossing e tagli colore. Un esempio su tutti “Fourth Wing” di Rebecca Yarros (Sperling & Kupfer), che ha venduto migliaia di copie grazie a un’edizione deluxe con bordi neri e illustrazioni interne. E in questo senso si può leggere anche la scelta di Mondadori di uscire con un’edizione speciale heritage di 20 titoli per festeggiare i 60 anni degli Oscar.

Marginalia mania

Per capire il peso dei social, basta prendere i dati Nielsen BookScan e AIE, secondo i quali il 72% dei lettori under 30 dichiara di aver acquistato un libro dopo averlo visto su Instagram o TikTok e il 47% degli editori italiani nel segmento narrativa trade valuta la resa social del prodotto grafico già in fase di concept cover, tanto che gli art director ormai tengono ben presente anche la resa in foto della copertina e gli editor la riconoscibilità del libro, mantenendo molto spesso il titolo originale.

Il libro diventa un oggetto di valore affettivo e sociale, spesso regalato o mostrato come segno di appartenenza a una comunità, tanto che è di tendenza il fenomeno dell’“annotated book” o il “marginalia mania”, ovvero la pratica di rendere assolutamente personale un libro annotandolo, evidenziandolo e appiccicando ovunque adesivi e post-it, classificando ogni parte del testo per categorie emozionali (rosa>amore, blu>tristezza, viola>colpo di scena), con tanto di guide online e tutorial su YouTube.

Alcuni editori stanno sperimentando edizioni “annotation friendly” con margini e spazi bianchi ampi per le note, carta adatta all’evidenziatore e alla scrittura con penne e matite, sezioni vuote come risguardi disegnabili e pagine bianche per le note. In pratica il libro, un po’ come avvenuto con le serie e le saghe, diventa merchandising da fandom, estensione tangibile di quel mondo. Come spiega l’editor e art director inglese Tom Sanderson, “la fisicità del libro è un’estensione del mondo narrativo. Deve sembrare un portale, non solo un contenitore.”

Convincere il lettore

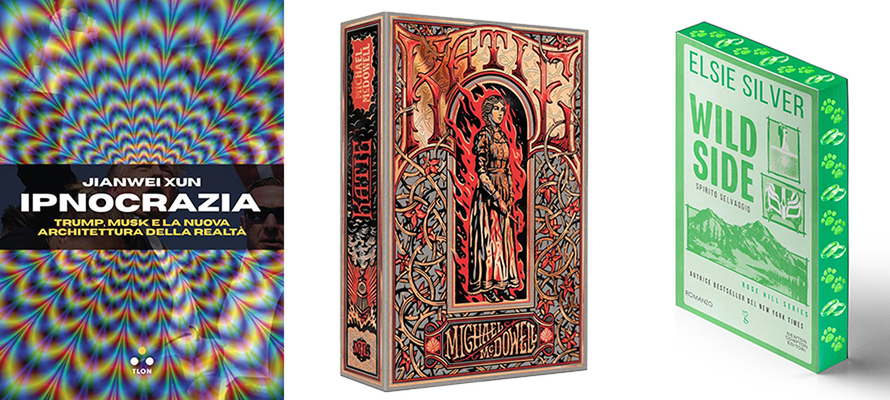

Ma qual è l’approccio degli editori italiani? Si va dal massimalismo da abbuffata grafica con composizioni ricche e multicromatiche, con lettering ingombranti, caratteri inglesi leziosi come in “Our Infinite Fates” di Laura Steven (Rizzoli), all’uso di sagome e illustrazioni con colori a contrasto ed elementi che evocano le atmosfere della storia come in “Butterfly” di Marta Kaukonen (Longanesi) o in “Two Twisted Crowns” di Rachel Gillig (Giunti); ma non mancano le foto, anche lavorate, ma quasi sempre grandi, a volte tanto da far sparire quasi autore e titolo come nella collana Pensiero Libero di Luiss University Press; e c’è spazio anche per la grafica neo retrò, un po’ vintage, che crea un senso di familiarità e induce una nostalgia come in “Wild Side. Spirito selvaggio” di Elsie Silver per Newton Compton.

Scendendo più nel dettaglio, se l’estetica del libro-oggetto è decisamente condivisa tra gli editori, il divario si apre tra i grandi e i piccoli su come interpretarla; in generale si può parlare di estetica artigianale: si va da “Onyx Storm” di Rebecca Yarros (Sperling & Kupfer) a “Le allacciature” di Elia Falliti, libro in stoffa, realizzato a mano dall’autore per Libri Tattili Illustrati. Due facce della stessa medaglia: da una parte l’artcraft su scala industriale e dall’altra l’ostentazione della cura dell’artigiano; ovviamente il driver principale rimane il costo. I grandi, facendo economia di scala, possono permettersi il boom degli spredges per gli hardcover con sovraccoperta sulla scia dell’ascesa dell’hashtag #spredges su BookTok, lavorazioni che danno l’illusione delle miniature dipinte sui libri nel XVII e XVIII secolo; i piccoli cercano l’aspetto artigianale, l’errata corrige su cartiglio imbavato, le legature in tela, i risguardi illustrati, le carte di pregio, una cura minimalista ma potente con font puliti sans-serif leggibili e gerarchie visive chiare.

In equilibrio tra budget e design

In mezzo, tra l’estetica esclusiva di massa e i recuperi artigianali, ci sono i medi editori che adottano un linguaggio visivo che unisce estetica e funzionalità. Le copertine seguono le tendenze del design grafico più attuali, come il minimalismo dinamico, che unisce la semplicità del design essenziale con elementi fluidi, asimmetrie e contrasti visivi per creare composizioni pulite ma visivamente vive e coinvolgenti, i gradienti cromatici audaci, come in “Ipnocrazia” di Jianwei Xun (Tlon), tipografia 3D e dark mode per aumentare l’impatto visivo sia in libreria sia online. Per illustrazioni e pattern, invece, si prediligono curve irregolari, linee fluide e strutture ispirate alla natura come in “Katie” di Michael McDowell (Neri Pozza) o “Godkiller” di Hannah Kaner (Mondadori). Non si disdegna l’uso dell’AI e non si hanno falsi pudori a che si capisca che si è usata l’intelligenza artificiale come in “Il potere dei luoghi” di Marco Ardizzi (Egea). In termini di legatura e materiali, si ottimizza con l’uso di copertine rigide senza sovraccoperta o brossure con alette, carte certificate FSC e finiture ecosostenibili, ma si personalizza e si nobilita anche grazie alle possibilità offerte dalla stampa digitale. Il risultato è un prodotto editoriale curato, riconoscibile e coerente con le nuove abitudini di fruizione visiva, che strizza l’occhio ai grandi, come con “Sporca estate” di Nicolò Zancan per Capricorno.

Forse è vero che leggiamo meno, che la concentrazione vacilla, che il tempo ci scivola via a colpi di swipe. Ma in un mondo sempre più fluido e smaterializzato, l’oggetto-libro, concreto, curato, bello, ha un senso. Un libro che si fa toccare, collezionare, fotografare, annotare, condividere è un qualcosa che comunque resta nella nostra vita sempre, più connessa, e nella share economy, in cui tutto è servizio e non più possesso. E, in tempi disattenti, non è poco. Resterebbe da riflettere sul valore dei contenuti, ma questo viene dopo l’acquisto del libro e poi è decisamente materia più per critici letterari.