Con parole e immagini

Parlare di libri illustrati è parlare di un vasto universo di prodotti accomunati dal racconto per immagini. Cosa implica per il design editoriale questo linguaggio? L’abbiamo chiesto ad Agnese Pagliarini, art director che ha lavorato con Minimum Fax e Quinto Quarto, Francesco Ceccarelli di Bunker e Leonardo Sonnoli, fondatore dell’omonimo studio.

Di Roberta Ragona | Su PRINTlovers 107

Si può leggere in molti modi, ma ci sono libri in cui la comunicazione visiva è parte integrante del testo, l’esperienza di lettura è sinestetica: i libri illustrati. Si va dalla monografia d’arte al catalogo museale, dal reportage fotografico alla narrativa per immagini, passando per cucina, storia del costume, albi per ragazzi. Cosa significa questa componente visiva predominante, in un progetto editoriale?

Il materiale di partenza

Innanzitutto, come spiega Leonardo Sonnoli, fondatore di uno studio specializzato in comunicazione di eventi culturali e progetti editoriali sulle arti visive, è il materiale iconografico che guida: «Il progetto dei libri al cuore del nostro lavoro – fotografia, cataloghi, arte e design – deve tenere conto di due cose. Una sono i materiali di partenza: che immagini abbiamo e qual è la qualità dell’archivio rispetto agli originali? L’altro è il portato culturale del contenuto, che suggerisce come affrontare il design: che artista o movimento è? Qual era la sua poetica? Bisogna fare una ricerca nel corpus dei materiali col curatore del volume. Se lavoriamo alla monografia di un contemporaneo andiamo a vedere tutte le pubblicazioni, in particolare quelle seguite direttamente dall’artista che ci dicono che idea aveva della propria opera. Una ricerca dal risvolto visivo: i caratteri usati, le legature, i formati: tutto finisce nei dati di progetto».

La voce della casa editrice, in questo tipo di lavoro, emerge non da un’omogeneità stilistica su ogni testo, ma da una filosofia editoriale, come conferma Agnese Pagliarini: «Nella progettazione di collana il lettore si fida dell’editore sapendo che troverà un certo tipo di proposta e la grafica aiuterà a riconoscerla. Nel caso di Minimum Fax, suggerisce il posizionamento: andare in direzione obliqua, indipendente e in parallelo a nessun altro. Nel caso degli illustrati il lavoro invece è sul singolo progetto per formato e materiali, e la voce dell’editore deve emergere dalla selezione di titoli e dalla progettualità, il cui segno tangibile è il logo: nel logo di Quinto Quarto c’è l’idea del respiro tra una segnatura e l’altra, un quartino e l’altro – il quinto quarto – e il quinto quarto in senso metaforico, una materia prima insolita ma di valore».

Collane e “podcast su carta”

E quando si progetta una collana? Anche qui è la materia di partenza a suggerire la direzione, come sottolinea Sonnoli parlando del progetto di “Oilà” per Electa: «Una collana è più della somma dei singoli autori. Gli Oilà – storie di protagoniste del Novecento creativo italiano e internazionale – hanno un formato riconoscibile, che nasce da un’idea della curatrice, Chiara Alessi: fare dei pod- cast su carta, che del podcast riprendono la durata contenuta, le puntate in dialogo fra loro, il taglio del racconto o la tematica. Quindi un libro piccolo che si legge velocemente, da portare con sé come il telefono. Non un saggio, ma il seme di una curiosità: alla fine di ogni volume c’è una bibliografia per approfondire. Anche l’apparato iconografico è ridotto, solo tre foto che mostrano la persona più che il personaggio. Anche in virtù del piccolo formato gli Oilá dovevano avere una grafica che si facesse sentire. È un omaggio a una collana progettata da Munari, i 100 pagine Einaudi, anch’essi piccoli libri con fasce colorate in copertina diverse per ogni uscita e un diverso carattere per ogni titolo. Nel nostro caso il font di copertina è uno e la caratterizzazione – oltre che col colore – è data da due fasce di icone che creano un alfabeto visivo. Sono libri dal prezzo contenuto e caratteri distintivi: gli angoli stondati e la labbratura nera».

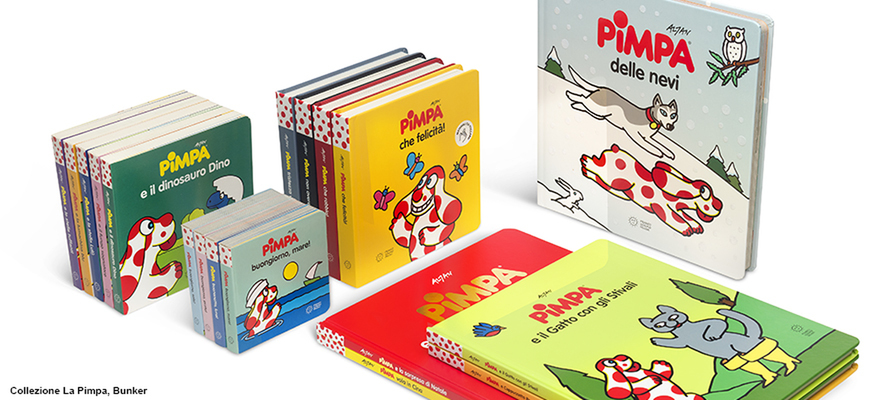

Portare nel contemporaneo un classico degli illustrati è ciò che ha fatto anche Bunker per Franco Cosimo Panini sulla Pimpa, come racconta Francesco Ceccarelli: «Vico Magistretti diceva che il design nasce dalla chiacchiera: per arrivare a un risultato serve dialogo. Creare un clima di apertura è fondamentale per fare proposte che siano sentite nell’interesse del progetto. Il caso della Pimpa – che quest’anno ha festeggiato 50 anni – è emblematico: è un’icona, ma i libri avevano un’identità frammentata nell’arco di 50 anni: progetti con formati, font, colori diversi. Dopo la mostra di Altan al MAXXI di Roma abbiamo iniziato con l’editore a sistematizzare le collane, trovando dei fili conduttori: Pimpa legge, Pimpa viaggia, Pimpa colora. Abbiamo scelto una tipografia unica per tutti i libri: il VAG Rounded, un carattere non graziato tondeggiante, storicamente usato dalla Pimpa e appena ripubblicato e rivisto per l’accessibilità. Abbiamo realizzato un font a partire dal lettering di Altan, che ha disegnato anche piccole icone da mettere in quarta per indicare a colpo d’occhio la collana. Abbiamo lavorato per argomenti, fasce d’età e per rendere più semplice distinguere i libri autoriali dagli activity book. Abbiamo ridefinito la palette basandoci sui colori di Altan, che sono davvero suoi: usa dei pennelli colorati non più in produzione, a partire dai quali è stata realizzata la palette per la colorazione digitale, riducendo il numero di colori lavorando su contrasti e leggibilità. Dopo questo lavoro, però, si notavano alcuni piccoli difetti del vecchio logo, su cui abbiamo fatto una proposta di redesign molto rispettoso, accolto sia dal direttore di collana che da Altan. Questa apertura si ha solo col dialogo».

La voce del libro

Il lavoro del designer, quindi, è al servizio della voce del libro, specie quando si lavora su un testo in fase di proposta che deve trovare la sua forma in fatto di materiali e cartotecnica. Agnese Pagliarini porta un esempio: «Spesso nel caso degli illustrati il designer deve aiutare l’autore o l’autrice a esprimere la propria idea nel mondo più chiaro ed espressivo. Il “Libro del dildo” è un esempio perfetto: Pamela Cocconi, PAMCOC, ha una cifra stilistica molto riconoscibile di illustrazioni in bianco e nero fortemente contrastate in cui grafica e hand lettering sono strettamente integrate. Il ruolo della casa editrice è stato costruire intorno alla sua idea un approfondimento contenutistico e grafico che rafforzasse il progetto. Abbiamo affiancato al bianco e nero una copertina che evocasse sinesteticamente il contenuto, in cartone rivestito con una gommatura magenta molto acceso effetto soft touch, con un embossing del titolo. Tutti elementi che rimandano subito con precisione a un immaginario, e che ci ha fornito anche il colore di accento utilizzato negli interni».

Un principio che vale anche per i titoli acquisiti all’estero, che possono avere bisogno di adattamenti per entrare in sintonia coi lettori italiani: «Quando si fa un’acquisizione bisogna restare fedeli all’edizione originale, trovando soluzioni fruibili per il proprio mercato. Per Arte Drag con Quinto Quarto abbiamo scelto la lamina oro per richiamare il glitter, che è una parte fondamentale dell’iconografia drag e un’estetica massimalista. L’edizione originale aveva una cordonatura alla giapponese. Un dettaglio di pregio non sempre capito sul mercato italiano: ad alcuni lettori evoca qualcosa di rotto. Bisogna ragionare anche sulla percezione culturale dell’adattamento».

Progettazione in dialogo con i canali di distribuzione

Ascoltare è fondamentale non solo quando si progetta, ma anche quando si lavora con canali di distribuzione diversi, come librerie generaliste, bookshop museali o specializzate. Leonardo Sonnoli, parlando di “Oilà”, sottolinea l’importanza del dialogo tra progettisti ed editori, inclusi i reparti commerciali. Le scelte progettuali – come evitare un astuccio per motivi pratici o rinunciare a uno stand espositore, di solito poco gradito ai librai – nascono proprio dal confronto. Nessuno può prevedere quale copertina venderà di più, ma un ascolto attivo aiuta a trovare soluzioni efficaci.

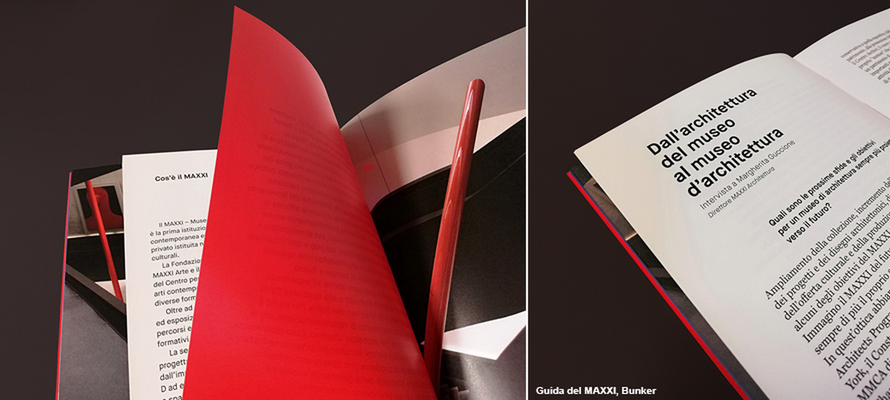

Come cambia invece la progettazione se la destinazione è bookshop di un museo? Francesco Ceccarelli descrive il progetto grafico per le guide del MAXXI, pensate come volumi tascabili ed economici, ma con dettagli curati che esprimessero il rigore del museo. Il libro, strutturato in sezioni – introduzione narrativa di Mauro Covacich, servizi (mappe, biblioteche) e focus su fotografia, arte e architettura – ha una rilegatura bodoniana, con dorso telato e copertine in cartoncino. Per facilitare la gestione nei bookshop, le edizioni italiana e inglese hanno dorsi di colore diverso (rosso e blu), richiamati anche nei dettagli interni. Le sezioni di servizio sono stampate su pagine più strette per facilitarne l’individuazione, mentre i contenuti principali usano un font piccolo, ispirato alle didascalie museali. Gli stessi principi grafici sono stati ripresi per l’edizione dedicata alla sede del MAXXI a L’Aquila, utilizzando il giallo come colore distintivo.

Agnese Pagliarini sottolinea quanto la filiera produttiva influenzi le scelte progettuali di un libro. È essenziale che il volume, pur passando per magazzini e logistica, arrivi in libreria in perfette condizioni, trasmettendo al lettore la sensazione di essere il primo a sfogliarlo. L’aumento dei costi delle materie prime, tuttavia, ha reso più difficilmente realizzabili progetti ambiziosi come “Tempi di Recupero”, di Quinto Quarto, stampato su carte realizzate con sottoprodotti agroindustriali (nocciole, mandorle, olive, mais) e nobilitato con una lamina oro in copertina «perché il libro parla di recupero in cucina, che non è un’arte povera, ma di nobilitazione, letteralmente».

Per amor di collezione

Parlando del rapporto tra progettazione, contenuto e aspetti produttivi, c’è un elemento che mette insieme appassionati d’arte e amanti della narrativa di genere: il collezionismo. Rileva Agnese Pagliarini: «Nel successo recente di progetti editoriali complessi, con labbrature, angoli stondati, letterpress, nobilitazioni e altri dettagli di pregio c’è l’incontro tra il mondo dei booktokers e un interesse del pubblico per la narrativa di genere, fantasy, sci-fi, romantasy. Generi in cui il collezionismo va spesso di pari passo con la lettura: è l’offerta di un valore aggiunto: non solo leggere, ma possedere ed esporre».

Senza perdere di vista la funzione delle nobilitazioni, come conclude Leonardo Sonnoli: «Il pensiero sulla nobilitazione è parte del progetto, ma bisogna sempre ricordare a cosa servono gli elementi del libro: la copertina serve a coprire, quindi a difendere, e i risguardi a proteggere la prima pagina. Sono letteralmente elementi di packaging, nati per conservare il più possibile un materiale fragile, la carta. La stessa labbratura una volta era veramente metallica, per impedire agli insetti di accedere alla carta. Conoscere i motivi per cui una cosa è stata inventata serve a usarla. Per questo è fondamentale che chi fa progettazione si confronti con chi stampa e produce.

I progettisti possono essere attori di innovazione, sperimentando con tecniche di stampa e materiali. Questo diventa ancora più rilevante quando si lavora con dei materiali che non sono quelli classici della progettazione editoriale, come la plastica mirror utilizzata per un artista concettuale degli anni Sessanta che lavorava con le superfici specchiate, o il cartone microonda su un testo si occupa di un artista che lavorava coi materiali di scarto. Il design non deve essere una disciplina insulare: gli stessi materiali, le stesse tecniche in applicazioni diverse possono nutrirsi a vicenda».